Ernst Helmut Zöllner

Betzdorfer Bürger und Bürgerinnen mit jüdischem Glauben - Wo wohnten sie? Was wurde aus ihnen?

(veröffentlicht im Heimatbuch des Kreisheimatvereins Altenkirchen 2007 - hier veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Heimatvereins und des Autors)

"Unseren Schritt, freiwillig aus dem Leben zugehen, werden Sie nach allem, was wir seit 1933 erlebt haben und was uns noch bevorsteht, verstehen. Sollten wir damit eine Sünde begangen haben, so hoffen wir, dass der liebe Gott uns diese Sünde vergeben wird, und auch die Menschen uns verzeihen werden, die uns im Leben nahegestanden haben" schreibt der Siegener Jude Hugo Hermann am 8. April 1941. In einem weiteren Brief seiner Frau Ida mit demselben Datum steht zu lesen: "Es ist gewiss eine Sünde, dass wir den Leidensweg selbst beenden. Wenn ich noch gesund wäre,

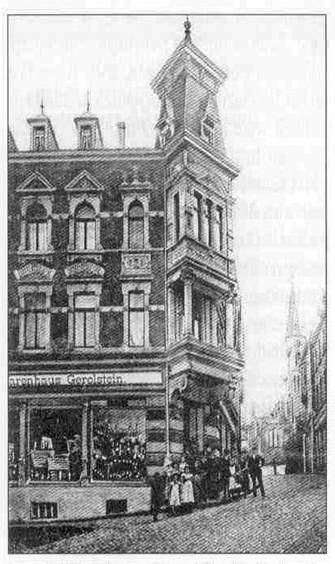

Das 1900 erbaute Haus Gerolstein in der Kirchstraße wurde bis 1939 vom jüdischen Kaufmann Hugo Herrmann geführt, der sich mit seiner Frau anschließend selbst das Leben nahm.

dann hätte ich vielleicht noch alle Mühe und Plage auf mich genommen, aber dass ich elend auf dam Wege umkommen soll, ist für mich so schrecklich, dass ich lieber hier Schluss mache ..." Beide Briefe gelangten an die katholische Franziska Fritz geb. Muhl, die in Büdenholz wohnte und in den 1930er Jahren im Haushaltswarengeschäft Gerolstein in der Kirchstraße arbeitete. Jenes schmucke um 1900 von Ferdinand Gerolstein erbaute Geschäftshaus, dessen Angebote: Haushalts-, Spiel-, Glas- und Porzellanwaren über Betzdorf hinaus einen guten Ruf hatten, war bis 1939 Herrmanns Eigentum.

Heute befindet sich hier das Creativ-Geschäft Becher, im Sprachgebrauch der älteren Betzdorfer aber oft noch: das Gerolsteins Warenhaus.

Mit Veronaltabletten schied das Ehepaar Herrmann aus dem Leben und wollte damit den Gräueln der damaligen Machthaber entkommen, schrecklich, zu welchem Preis: Durch Selbstmord entkommen sie tatsächlich den Nazi-Gräueln. Es fällt schon hier sehr schwer, dieses Handeln als freiwillig zu bezeichnen, obwohl es Hugo Herrmann selbst so beschrieben hat.

Druck bewirkt Auswanderung

Schon am 1. April 1933 beginnt ein reichsweiter Boykott der jüdischen Geschäfte. Antisemitismus war erstmals Bestandteil der Regierungspolitik eines modernen Staates, Deutsche mit jüdischem Glauben waren Fremde, die Verfolgung wird schrittweise verschärft. Ab 1933 sollte damit auch ein Druck zur Auswanderung erzeugt werden. Das gipfelte zunächst in der Reichspogromnacht am 9. Nov. 1938, in der auch die nahegelegenen Synagogen in Hamm und Siegen brannten.

In Betzdorf gab es keine Synagoge. Hinter dem Hotel Bayerischer Hof (heute Schuhhaus Feisel) hatten die Betzdorfer Juden ihren ersten Betraum, später stellte ihnen die Reichsbahn in ihrer Hauptwerkstätte einen Raum zur Verfügung. Bis 1921 wurden Betzdorfer Juden wahrscheinlich auf dem jüdischen Friedhof in Hamm beerdigt, denn sie gingen in ihre Synagoge nach Hamm. Ab 1921 gab es auf dem Betzdorfer Friedhof einen jüdischen Teil, auf dem 12 Gräber heute noch von der Stadt Betzdorf gepflegt werden. Einige hatten aber auch Geld gespendet für den Bau der Synagoge der jüdischen Gemeinde in Herborn. Also fuhren die Betzdorfer Juden nach Hamm oder dorthin, wo sie den Bau der Synagoge mit bezahlt hatten.

SA-Leute bezogen Posten

Wie die Nazis mit den Juden umgingen, die in Betzdorf ein gut nachbarschaftliches Verhältnis pflegten, zeigen vier Beispiele. 1935 hing am Bahnhof ein Schild mit der Aufschrift: "Juden sind in Betzdorf unerwünscht". Vor dem Geschäft Gerolstein standen tagelang SA-Leute mit einem Schild, auf dem "Kauft nicht bei Juden" geschrieben stand. Die Kunden wurden beim Gang zu Gerolstein von der SA angesprochen, schreibt Franziska Fritz. Die Schaufenster seien mit den Worten "Juden" und "Ahasver" (Anm.: Der zu ewiger Wanderung verurteilte Jude Ahasverus) beschmiert worden. Nazi-Kreisleiter August Venter veranlasste die Entfernung des Namens von Dagobert Tobias, einem weiteren Sohn von Callmann Tobias, aus der Gefallenenliste des Ersten Wellkrieges am Kriegerdenkmal im Rainchen. Aus Sicht der Faschisten schmälerte der jüdische Name unter den Soldaten die Reputation der Wehrmacht. Die Betzdorfer Juden Julius Sonnenberg und Saul Hausmann wurden auf offener Straße verhaftet, weil sie angeblich die Frau eines Nationalsozialisten angepöbelt haben sollten, aber dann doch noch einmal entlassen.

Dabei hatten die jüdischen Bürgerinnen und Bürger gute Beziehungen zu den Betzdorfern, die den christlichen Religionen angehörten. Es sollen ständig Warnungen gegenüber den jüdischen Menschen ausgesprochen worden sein, dass sie doch auswandern sollten.

Bis 1939 alle "verzogen"

Im Heimat-Jahrbuch des Kreises Altenkirchen 1977 berichtet Günter Heuzeroth von 22 Familien mit 40 jüdischen Bürgern, die nach einer Erhebung der Verbandsgemeinde Betzdorf in den 1930er Jahren noch hier wohnten. Bis auf eine Familie sind alle bis 1939 "verzogen". Zwar ist oft vom freiwilligen Umzug der jüdischen Bürger die Rede, doch ist es fast sicher, bei einer funktionierenden Rechtsstaatlichkeit wäre keiner der Umzüge notwendig gewesen. In vielen Fällen war ihr neuer Wohnort bekannt: wo sie aber genau verblieben sind, lässt sich nicht mehr in allen Fällen nachvollziehen. Es können aber einige Schicksalswege nachgezeichnet werden. Nach den jüngsten Recherchen wurde vom Verein Betzdorfer Geschichte e.V. (BGV) festgestellt, dass doch wesentlich mehr Betzdorfer Bürger jüdischen Glaubens den Völkermord nicht überstanden haben als ursprünglich angenommen.

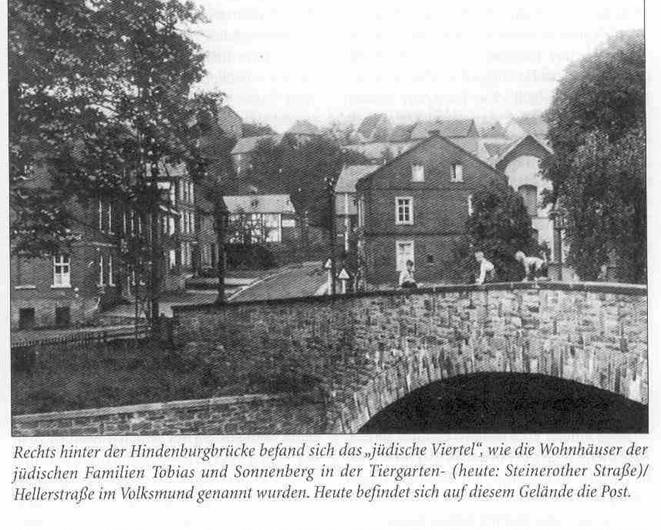

Allgemein galt die Ecke Tiergartengarten- (heute Steinerother Straße)/Hellerstraße als "Judenviertel", da hier die jüdischen Familien, die Viehhändler Tobias und Sonnenberg, wohnten. Callmann Tobias starb 1922, er ruht auf dem jüdischen Teil des Friedhofs in Betzdorf und ging mit einer Anekdote in die Betzdorfer Geschichte ein, die sich beim Besuch des Trierer Bischofs ereignet haben soll. Mit einem Spruchband am Baum neben seinem Haus: "Bin ich auch a Israelit ("a Jidd", sagt eine andere Quelle), so grüß ich doch den Bischof mit", zeigte er seine liberale Haltung gegenüber der anderen Religion. Den Baum nannte man lange Zeit den "Callmanns Bischofsbaum".

Seine Söhne Sally und Gustav halten ihr Vieh im selben Stall, besaßen aber einen getrennten Handel. Sally übernahm das Elternhaus an der Hellerstraße, während Gustav im angebauten Haus mit den Stallungen bereits an der Tiergartenstraße wohnte. Darüber, zur Bahn hin, wohnte der Viehhändler Julius Sonnenberg, der auch, so können sich Zeitzeugen erinnern, eine Schächterei betrieb, um Juden mit koscherem Fleisch zu versorgen.

Die Post suchte bereits damals ein Gelände für den Neubau ihres Dienstgebäudes. Seit 1937 gab es Kaufverhandlungen mit den jüdischen Familien, aber auch mit den beiden benachbarten Hauseigentümern, dem evangelischen Missionar Borger und Wilhelm Ermert, dessen Vater hier eine Schmiede unterhielt. Die beiden bauten nach dem Verkauf in Hohenbetzdorf neu und die jüdischen Nachbarn verließen Betzdorf. Wegen der Bedrohung durch die Nazis war ihre Auswanderung nach Argentinien schon länger vorbereitet. Es ist naheliegend, dass Rudolf (1934 ausgewandert) und Kurt (1935), Söhne von Gustav Tobias, die nach den Unterlagen der Stadt nach Buenos Aires gingen, die Ankunft ihrer Eltern, ihres Bruders und der gesamten Familie ihres Onkels Sally vorbereiteten.

Von Zeitzeugen wird immer betont, dass Leute der Zentrumspartei und Betzdorfer Christen die befreundete Familie Tobias gewarnt hätten. Die letzten Mitglieder der Familie Tobias nahmen 1938 ein Schiff von Bremen aus nach Buenos Aires. Der Spediteur Balzer-Henkel transportierte die Überseekisten mit dem Umzugsgut an den Bahnhof, die Gemeinde soll den Transport bezahlt haben. Ein bekannter Betzdorfer Malermeister schrieb die Anschriften auf die Holzkisten. Damit ist sicher, dass die Familien Tobias aus der Heller-/Tiergartenstraße dem Holocaust entkamen. Das Schicksal der Mutter der Zwangsauswanderer aus dem so genannten jüdischen Viertel und Ehefrau von Callmann, Helene Tobias, ist seit 2005 auch bekannt. 1938 zog sie nach Hamburg, und das Staatsarchiv Hamburg schreibt, das Helene einige Wochen nach ihrer Ankunft in Hamburg verstarb.

Tobias, Siegstraße, alle ermordet

Es gab noch eine weitere Familie Tobias, Kleinviehhändler, die in der Siegstraße wohnte. Theodor Tobias zog schon 1919 nach Hagen und wird von hier deportiert. Die weiteren Angehörigen der Familie Tobias zogen nach Offenbach, Erich Tobias über Frankfurt nach Offenbach. Die Mutter Berta Tobias verstarb 1941 am neuen Wohnort. Ihre gesamte Familie kann den braunen Häschern am Main nicht entrinnen und wird in die Vernichtungslager gebracht.

Das Mädchen Ruth ist bereits als Zweijährige mit seiner Mutter Betty nach Traben-Trarbach umgezogen. Betty und Moses Tobias waren verheiratet und wurden 1934 rechtskräftig geschieden. Sie ging 1933 mit ihrer Tochter nach Traben-Trarbach, muss aber 1940 wieder in Betzdorf gewesen sein. In den Unterlagen der Stadt Betzdorf ist (mit Bleistift) vermerkt: "verreist am 25.10.1940 für 2 Tage nach Offenbach/Main". Wahrscheinlich wollte sie sich von der Familie verabschieden, denn in Tinte schrieb ein Staatsdiener daneben: "ab 28.10.1940 ins jüdische Umschulungslager (Anm.: Hachschara- Lager) Schönfelde bei Fürstenwalde/Spree".

Vom weiteren Weg der kleinen Ruth erfährt man nichts mehr, erst als "Verschollene" wird sie, wie ihre Eltern, in Auschwitz aufgeführt. Es liegt daher nahe, dass ihre Eltern, obwohl geschieden, mit ihr gemeinsam ins Umschulungslager gegangen sind, um sich auf Palästina vorzubereiten. Bei Moses taucht noch einmal Berlin als Wohnort auf. Da aber alle Geburtsdaten angesichts der peinlich genauen Registrierung der Nazis übereinstimmen, ist es sicher, dass es sich genau um diese ehemaligen Betzdorfer handelt.

Nur Übersee war die Rettung

Die Familie Sonnenberg aus der Tiergartenstraße zog nach Köln und muss 1938 in Köln auseinandergebrochen sein. Während Julius Sonnenberg mit seinen Angehörigen in die USA emigrierte - er starb dort in den 1980er Jahren - gilt seine Mutter Emma als verschollen in Litzmannstadt. Die Vermutung liegt nahe, dass die 59-jährige Mutter kein Ticket nach Amerika mehr lösen wollte und später von Köln aus deportiert wurde.

Im Klosterhof wohnte der Kaufmann Artur Herz und in der Wilhelmstraße der 1929 bereits verstorbene Schrotthändler Jakob Herz mit ihren Familien. Es hieß in Betzdorf, ein Teil der Familie sei nach Italien geflüchtet, was auch den Tatsachen entspricht. Der Weg anderer Familienmitglieder führte nach Rheda und Bremen.

In Italien wurden Erna und Arthur Herz von ihren Verfolgern erreicht und ihr hoffnungsloser Weg endete in Auschwitz. Der Lebensweg der Herz-Angehörigen, die nach Norddeutschland gingen, führte nach Auskunft der Standesämter Rheda und Bremen 1937/1938 in die USA und die Schweiz. Erst kürzlich schrieb das Staatsarchiv Basel dem BGV, dass Hans Herz 1938 aus Bremen nach Basel kam und 1948 Basel wieder verließ. Es kann berechtigterweise geschlossen werden, die in die USA ausgewanderten Angehörigen der Herz-Familien haben den Holocaust überstanden, ebenso Hans Herz in Basel.

In der Rainstraße, damals Horst-Wessel-Anlage 21, wohnte Familie Saul Hausmann mit Ehefrau Fanny und drei Kindern. Der Vater betrieb in der Bahnhofstraße ein Schuhgeschäft, war beliebt und Tochter Amalia (Mali) erzählte bereits in der Schule von Palästina. Frühere Schulfreundinnen können sich erinnern, von den Eltern Hausmann öfters zum Essen eingeladen worden zu sein. Eines guten Tages waren die Hausmann-Kinder für immer weg. Sie waren rechtzeitig nach Palästina gezogen. Die Eltern wanderten nicht aus, zogen um nach Siegen und stehen auf den Deportationslisten nach Auschwitz.

In der Viktoriastraße 11 unterhielt Louis Rosenberg mit seiner Frau Sabine ein Manufakturengeschäft und sie wohnten mit ihren zwei Kindern in der Moltkestraße 32. Sie zogen 1933-1938 getrennt nach Köln, Kassel, Siegen und über Frankreich nach Palästina. Der Weg von zwei Personen ist nicht zu klären. Vater Louis wurde nach Theresienstadt deportiert und überlebte, zog 1947 nach Palästina, wo er inzwischen verstarb. Sohn Willi hatte mit dem Schulfreund Kurt Nickel einen guten Kontakt, flüchtete nach Frankreich, 1935 nach Palästina. 1968 besuchte er erstmals wieder Betzdorf und berichtete vom Überleben seines Vaters.

Die Geschwister Nathan, Rosalie und Julia Winter betrieben zusammen mit der Schwägerin Paula Winter geb. Lubinsky, ein Kurz-, Weiß- und Wollwarengeschäft in der Wilhelmstraße 7, gegenüber dem konkurrierenden Geschäft Theodor Menze und im Adressbuch steht Rosalie mit einem weiteren Geschäft in der Bahnhofstraße 24. Die Geschwister stammten aus Moers am Niederrhein. Nathan verstarb bereits 1936 in Betzdorf und ruht auf dem hiesigen Friedhof. Die Damen Winter ziehen nach Krefeld. Hier muss ihr Leidensweg endgültig begonnen haben, denn in Izbica/Polen und Bergen-Belsen sind sie verschollen.

Der kaufm. Angestellte Felix Schwoim zog 1940 aus Prüm nach Betzdorf, gebürtigter Russe, wurde als Jude bezeichnet, war aber nach eigenen Angaben katholischen Glaubens und wohnte zum Schluss in der Burgstraße. Zeitzeugen bestätigen, dass es sich um eine ganz normale Familie mit zwei Kindern gehandelt habe. Felix Schwoims "Verbrechen" bestand darin, dass in seinem Pass keine Staatsangehörigkeit stand. Als Staatenloser passte er den Machthabern ihn als Juden zu apostrophieren und ihn 1944 durch die Gestapo verhaften zu lassen. Bereits 1940 war er in Prüm vertrieben worden, weil er als Staatenloser zu nahe an der französischen Grenze wohnte. Die Listen in Auschwitz bestätigen das Ende seines Leidenswegs.

Die Tochter Rosa heiratete 1955 in Betzdorf und verzog siegabwärts.

Tote stehen im Gedenkbuch

Wenn es auch Deportationen aus Betzdorf selbst nicht gab, sind aber Juden, die früher in Betzdorf wohnten oder geboren sind, über andere Städte in die Vernichtungslager deportiert worden. Im Gedenkbuch, 1986 herausgegeben vom Bundesarchiv Koblenz und der Bundesregierung, sind fünf Betzdorfer aufgeführt, deren Schicksal man seit längerem kannte. Eine aktuelle Recherche legt dar, dass elf weitere Ermordete aus Betzdorf stammten. Sie waren in den 1930er Jahren umgezogen und wurden von ihren neuen Wohnorten aus deportiert. Damit steht fest, dass wenigstens 16 Juden aus Betzdorf den Völkermord nicht überstanden haben. Nach jetzigem Kenntnisstand sind folgende jüdische Menschen mit dem Wohn- oder Geburtsort Betzdorf, mit ihren neuen Wohnorten in dem Gedenkbuch erfasst oder von staatlichen Stellen als ermordet festgestellt worden:

Saul Hausmann, geb. 9. Mai 1886, verheiratet mit Fanny, 1937 nach Siegen, verschollen in Auschwitz

Funni(y) Hausmann geb. Spiegel, geb. 15. Mai 1891, verheiratet mit Saul, 1937 nach Siegen, verschollen in Auschwitz.

Arthur Herz, geb. 27. Febr. 1894, verheiratet mit Erna, 1938 nach Mailand, verschollen in Auschwitz.

Ema (Erna) Herz geb. Levy, geb. 12. Juni 1896, verheiratet mit Arthur, 1938 nach Mailand, verschollen in Auschwitz.

Felix Schwoim, geb. 1 .Nov. 1892,1944 in Betzdorf verhaftet, von der Gestapo nach Koblenz gebracht, verschollen in Auschwitz

Emma Sonnenberg geb. Baer, geb. 3. Mai 1879, 1938 nach Köln, verschollen in Litzmannstadt/Lodz

Betty Tobias geb. Marx, geb. 22. April 1905, verheiratet mit Moses, 1934 geschieden, 1933 nach Traben-Trarbach, 1940 ins Jüdische Umschulungslager Schönfelde bei Fürstenwalde/Spree, verschollen in Auschwitz

Moses Tobias, geb. 6. Sept. 1904, verheiratet mit Betty, 1934 geschieden, 1940 ins Jüdische Umschulungslager Schönfelde bei Fürstenwalde/Spree, dann Wohnort Berlin, verschollen in Auschwitz

Ruth Tobias, geb. 18. Okt. 1931, Tochter von Moses und Betty, 1933 nach Traben-Trarbach, verschollen in Auschwitz

Theodor Tobias geb. 13.Sept. 1904, Bruder von Erich und Friedrich, 1938 nach Offenbach, von dort 1942 nach Theresienstadt deportiert, wahrscheinlich weiter nach Auschwitz und dort ermordet

Friedrich (Fritz) Tobias, geb. 12. April 1908, Bruder von Erich und Theodor, 1938 nach Offenbach, dort 1941 geheiratet (Ehefrau nicht aus Betzdorf) und 1942 deportiert, verschollen in Polen

Erich Tobias, geb. 9. März 1913, Bruder vor Friedrich und Theodor, 1927 nach Frankfurt/Main, von dort 1931 nach Offenbach, 1942 deportiert und ermordet

Theodor Tobias, geb. 11. März 1882, Verwandtschaft mit anderen Tobias-Angehörigen nicht ermittelbar, schon 1919 nach Hagen, für tot erklärt in Auschwitz

Julia (Julie) Winter, geb. 16. April 1879, Schwester von Rosalie, Schwägerin von Paula, 1938 nach Krefeld, verschollen in Izbica

Paula Winter, geb. Lubinsky (Lubinski), geb. 30. Juli 1873(74), Schwägerin von Julia und Paula, 1938 nach Krefeld, verschollen in Bergen-Belsen

Rosalie Winter, geb. 27. Juli (April?) 1875, Schwester von Julia, Schwägerin von Paula, 1938 nach Krefeld, verschollen in Izbica

Als Nachweis für den Tod dieser Menschen gibt es folgende Quellen: Gedenkbuch des Bundesarchivs, Unterlagen der Stadt Betzdorf, Information des Hauses der Stadtgeschichte Offenbach, Informationen weiterer Standesämter der neuen Wohnorte, in die die ehemaligen Betzdorfer gezogen sind. In den Klammern ist auf unterschiedliche Angaben oder Schreibweisen in den verschieden Quellen hingewiesen, die aber leider für die Schlussbeurteilung, dass alle tot sind, als unerheblich betrachtet werden müssen.

Diese Menschen wurden mit Sicherheit ermordet. Möglicherweise konnten andere Personen entkommen, denn der Verbleib aller in den 1930er Jahren in Betzdorf lebenden Bürger mit jüdischem Glauben ließ sich bis dato nicht vollständig klären. Der Verein Betzdorfer Geschichte e.V. setzt seine Recherchen fort. Derzeit werden noch mehrere Spuren verfolgt. Vielleicht lassen sich mit einer gewissen Systematik bei der Suche noch einige Schicksale klären, oder es hilft wieder einmal der Zufall weiter.

Es gab nach dem Krieg einige Kontakte mit früheren Betzdorfer Juden, die in Israel oder in Übersee wohnten, inzwischen aber größtenteils nicht mehr am Leben sein dürften. So hatte der verstorbene Josef Wertmann guten Kontakt zu Rudolf Tobias, einem Kind aus der Familie Tobias. Mit Rudolf war und blieb der spätere Gastwirt Wertmann eng befreundet. Der verstorbene Fabrikant Kurt Nickel besaß gute Verbindungen zu Willy Rosenberg, der in einem Kibbuz in Israel lebte.

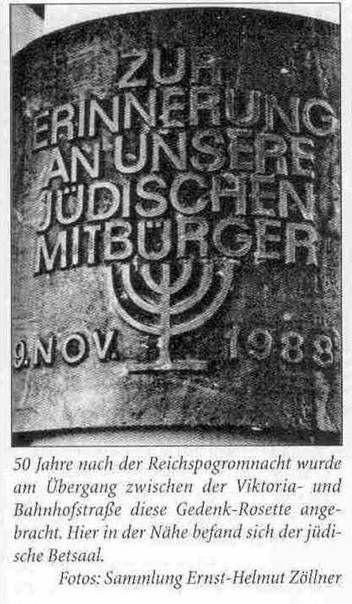

Gedenk-Rosette aufgestellt

In Betzdorf, der Heimatstadt dieser verfolgten und ermordeten Menschen, wurde in den 1980er Jahren länger über ein Mahnmal diskutiert, das seinen Platz vor der heutigen Post bekommen sollte. Es kam aber nie dazu. In der Nähe des früheren Standorts eines Betsaals der Juden wurde stattdessen 1988, zum 50. Jahrestag der Reichspogromnacht, eine Gedenk-Rosette angebracht, und zwar an einer Säule der Fußgängerüberführung über die Bahngleise vor der Treppe zur Viktoriastraße. Sie trägt die Aufschrift: "Den Lebenden zur Mahnung. Den Toten zum Gedenken. Zur Erinnerung an unsere jüdischen Mitbürger. 9. November 1988." In Betzdorf, einer Stadt mit heute nur ganz wenigen Juden, gedenkt man alljährlich am 9. November an dieser Stelle den Opfern, und Verfolgten jener schlimmen Zeit.

Quellen/Literatur:

Heuzeroth, Günter: Jüdisch-Deutsche Mitbürger unserer Heimat. Heimatverein des Kr. Altenkirchen o.J (1978)

Bartolosch, Helmuth: Historischer Atlas der Stadt Betzdorf, Betzdorf 1971/1983

Bartolosch, Thomas: Weg des Erinnerns, in Betzdorfer Geschichte(n), Schriftenreihe Nr. 1, Betzdorf 2005

Andreas Göbel -Ernst Helmut Zöllner: Betzdorf wie es früher einmal war. Betzdorf 2005

Adressbuch des Kreises Altenkirchen, Betzdorf 1908

Wohnungsbuch der Stadt Siegen und der Kreise Siegen und Altenkirchen, Siegen 1925

Aufstellung der Verbandsgemeinde Betzdorf: Betzdorfer Bürger mit jüdischem Glauben. Betzdorf o.J.

Ergebnisse der Einzelanfragen des Betzdorfer Geschichte e.V. (BGV) an die Standesämter Bremen, Essen, Frankfurt, Hamburg, Köln, Krefeld, Offenbach, Rheda-Wiedenbrück, Siegen, Wegberg, das Staatsarchiv des Senats Hamburg, das Haus der Geschichte Offenbach, das Zivilstandesamt Basel und das Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt.

Zeitzeugen: Lotte Brauneck, Simmern, Karl-Heinz Henkel, Erich Nolden (+), Josef Wertmann (+), alle Betzdorf